——《电工电子技术——电路分析》教学案例

一、课程信息

课程名称及章节:《电工电子技术——电路分析》

课程类型:专业必修课

面向专业:人工智能2021级

授课教师:殷春华

线上教学平台:学习通、腾讯会议和微信群

线上教学形式:腾讯会议直播和微信群答疑

二、教学设计

1.教学目标

通过本课程的学习,让学生应该具备电工、电子技术方面的基础知识、基本理论和基本技能;初步了解研究电工电子技术问题的基本思想方法;综合素质得到全面提高;培养学生应用技术知识的能力,提高学生的专业素质,培养学生概念清晰,运算自如的学习意识,并与科学战“疫”的思政目标进行有机融合。

(1)专业知识目标:能够进行直流电路、交流电路的基本原理分析,能进行一般电路的识别、绘制、交直流电路的搭建与测试,能进行常用电容、电阻、二极管、三极管等常用元件的检测与识别。

(2)专业技能目标:能具备电工电子技术的基本理论分析与计算方面的能力,能阅读常用的电路原理图及设备的电路方框图,并且具备分析排除电路中简单故障的能力。

(3)情感目标:在以线上线下混合式教学过程中,培养学生严谨的学习风气、系统的学习方法,培养学生热爱所学专业、刻苦钻研专业知识的品质。

2.课程设计思路

疫情防抗是头等大事,居家办公、网课教学则是最好的抗疫手段,保证线上教学质量是印在每位教师心头的首要问题。无论是在教室挥汗如雨,抑或是在网络辛勤耕耘,变的是教学的手段与地点,不变的则是对力求每个学生每一堂课都能够有所斩获的希冀,教书育人,润物无声永远都是教师首要的选择。结合目前的教学手段,殷老师在教学设计种采用“能力培养”+“思政建设”+“疫情防控教学”的教学方式,具体课堂设计如下:

三、教学内容

1.知识主线课程设计:案例式教学

【问题引入】课堂开始,殷老师通过一组电路等效化简的例子,引入本次课程的学习,电路分析基本方法。

【知识点】可以通过方程法与定理发来进行电路的分析,通过支路电流法、节点电压法以及电源等效来对电路进行化简求解。

【电路分析】支路电流法:应用KCL KVL分别对节点和回路列出所需要的方程组,联立求解各个未知的支路电流;

节点电压法:选取参考节点后,以节点电压为未知量,根据KCL建立独立的节点电压方程,联立求解流入各个节点的电流;

电源等效:实际电压源可以与实际电流源进行等效替换,满足一定条件后能够对复杂电路化繁为简;

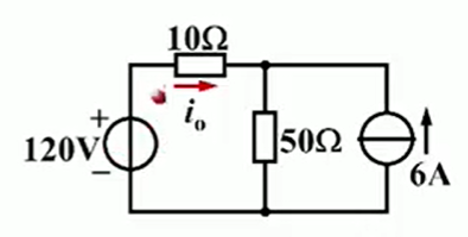

【案例任务】求出电路图中标明的电流i的大小,并验证电路的功率平衡特性。

2.思政主线课程设计

作为一门专业必修课,电工电子技术课程立足于专业人才培养目标,在突出实践能力和创新能力培养的同时,强化课程思政新理念,对课程内容重新设计,将思政元素巧妙地融入其中,让学生在听课的过程中潜移默化的接受思政教育,达到润物细无声的教学效果。

例如,在电工电子技术电路分析章节中,讲到基尔霍夫定律时,我们强调基尔霍夫定律的重要性,科学家基尔霍夫的伟大发明,也鼓励我们的大学生要有信心和勇气,敢于提出新的见解,做一个创新的实践者。在讲到电压源电流源等效变化的方法和应用的时候,强调要利用这一变换可以实现电路化简,使得电路的分析变得简捷高效,引导学生认识到生活中有很多等效事物,有时等效互换后问题迎刃而解,要勇于尝试。总结各种电路分析方法的优缺点,要给学生强调各种电路分析方法都遵循基本的电路定律,都可以解决问题,也都有各自最适合的应用场合。让学生认识到事物的多样性,条条大路通罗马,通往成功的道路不止一条。每种方法都有其优缺点.引导学生遇事应多思考、多想办法,将所获得的知识、方法、思想融合应用解决问题。

3.抗疫主线课程设计

当前疫情形势依然严峻,既要一以贯之的做好线上教学工作,落实“立德树人”的根本任务。也要继续跟踪每次教学效果,做到教学的闭环反馈和动态调整。更要关心、了解学生的心理状态和生活近况。在课前为学生们引导乐观向上的心态,课中坚定抗疫必胜的观念就显得尤为重要。我们学习电工电子这门课程,只要做到概念清晰,自然能够运算自如,明确了概念,就能够有效的利用公式定理对电路进行化繁为简,获取想要的电路信息。我们在学习电路分析的过程中也会让同学们对这次疫情有一个清晰的认知,让同学们了解新冠疫情的恐怖,敬畏但并不畏惧;知晓志愿者的辛苦,感激并学会感恩;听从指挥服从安排相信国家相信党就是最大的贡献。

四、教学效果

通过挖掘课程背后的思政元素,紧跟实事的新鲜策略,将指导学生掌握知识与培养学生思维能力结合在一起,有效提高了线上教学质量,培养学生具有探究意识、合作观念,对学生多引导,与学生多交流,能够让课堂氛围变的轻松活跃,拉近师生彼此之间的距离。让学生们明白在这特殊的疫情时刻,学校、学院以及所有老师都在他们的身边,可以成为他们最强有力的后盾,可以为他们的学习和生活提供保障。

五、教学反思

通过腾讯会议授课、答疑,微信群布置相关作业,可以明确学生的学习动态,有效掌握学生的课堂知识理解程度。针对学生提出的问题和困惑,可以有效的反思自己课上传授知识时的不足,补全课程设计内容,提高教学质量。在与学生的沟通交流过程中,也可以了解学生的心理诉求,更好的为学生在学习和生活中进行服务。