为提升教师开题报告撰写的规范性与创新性,2025年3月31日商学院会计学教研室牵头号召全学院老师参加林煜恩副教授的学术写作专题培训,聚焦实证论文类开题报告的撰写策略。本次培训围绕理论边界探索、SCQA框架应用、文献回顾方法及摘要写作技巧展开,旨在为研究者提供系统性指导。

一、理论边界的机制化思考:从知识断层到创新框架

林副教授强调,项目申报书开题报告的核心在于提出“有效的新观点”,而非单纯重复已有研究。研究者需首先明确“理论的边界与机制”,即厘清新观点在何种条件下成立、如何解释现象,并思考其拓展可能性。例如,若研究“数字经济对乡村振兴的影响”,需界定“数字经济”的作用范围(如技术渗透率、政策适配性),并说明其如何弥补传统经济理论的解释盲区(如信息不对称)。通过“旧观点盲区→新观点补充→框架完整性”的逻辑链,凸显研究价值;并提供“理论-实证-应用”三层提案结构,增强开题逻辑的连贯性。

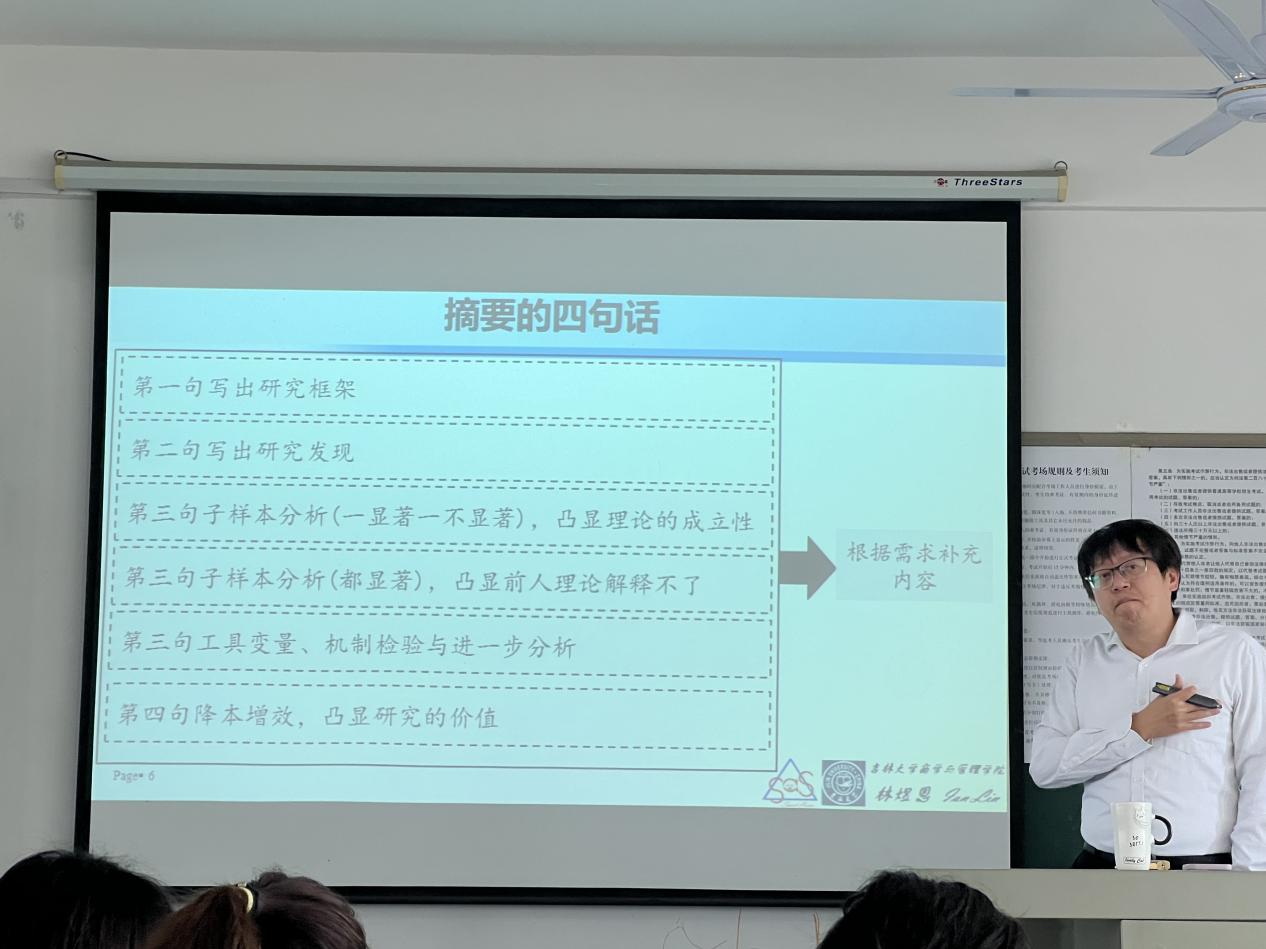

他重点提出摘要写作“四句法”:

1.研究背景(旧理论缺口)

2.研究发现(待解决的冲突)

3.子样本分析是否显著和相关理论,方便进行工具变量、机制检验和进一步分析(机制与边界设计)

4.降本增效(凸显研究价值)

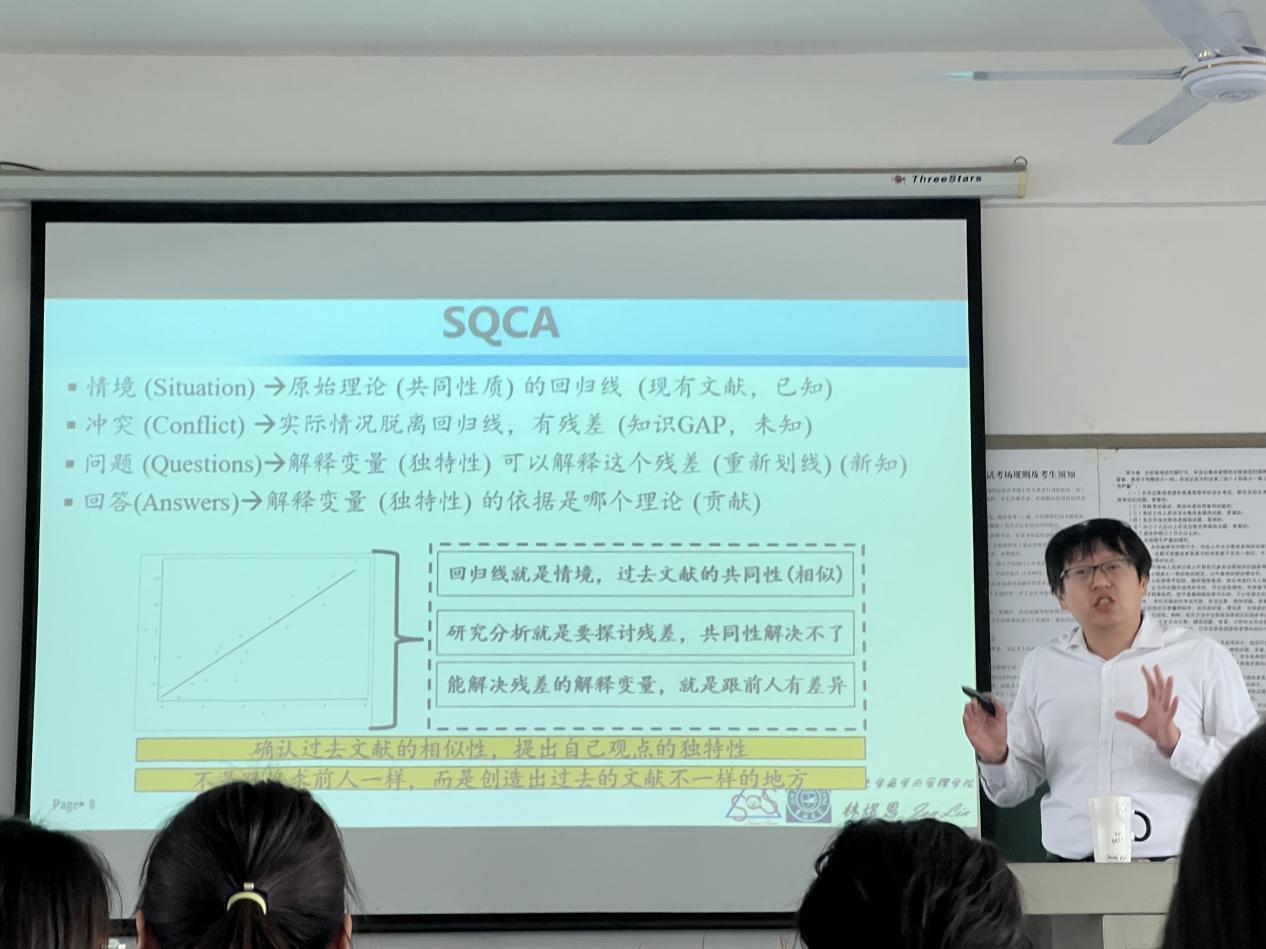

二、SCQA框架:从“冲突叙事”到变量关系图谱

林副教授以引言与文献综述需用“SCQA模型”(情景Situation-冲突Complication-问题Question-回答Answer)构建叙事为切入点 ,重点讲授SCQA的作用及互相之间的关系:

情景(S):描述研究领域现状,找到原始理论回归线(如“现有文献普遍认为A因素主导B现象”);

冲突(C):指出矛盾点,找到残差即实际情况脱离回归线(如“A因素无法解释C情境下的异常结果”);

问题(Q):提出研究问题,用解释变量解释残差或重新划线(如“何种机制在C情境中调节A与B的关系?”);

回答(A):预告创新点,解释变量的独特性的依据(如“引入D变量,构建A-D-B链式机制”)。

在框架图应用通过绘制“议题-主题-问题-难题”关系图,直观呈现解释变量(X)与被解释变量(Y)间的复杂路径,例如中介变量、调节变量的嵌套作用,避免线性因果的简单化表述。

三、文献回顾:瞄准知识断层,规避虚拟变量陷阱

文献综述需服务于“知识创新”,而非堆砌已有成果。林副教授提出了“三阶梳理法”:

1.分类归纳:按理论流派或方法论聚类文献;

2.断层定位:对比流派间争议点,指出现有研究未覆盖的机制(如“已有研究忽略政策执行中的非正式制度作用”);

3.边界框定:明确新机制的应用条件(如“本机制仅在市场化程度高于X时成立”)。

机制变量设计警示中提到避免使用虚拟变量(如“是否试点地区”)作为机制变量,因其难以反映动态过程;其次应优先选择连续变量或可观测的行为指标(如“政策执行强度”“数字化渗透率”)。

会后,各位老师展开了积极讨论,认为开题报告的本质是“说服性写作”,需在理论深度与结构清晰度间取得平衡。会计学教研室郑怡婷和教研室副主任刘璐总结称通过界定边界、活用SCQA叙事、精准定位知识断层及匹配摘要与研究设计,研究者可显著提升提案的创新性与可行性,未来教研室将持续举办此类活动,推动教师教科研质量向更高层次迈进。

供稿单位:商学院会计学教研室 撰稿人:仲虹蔚 审核人:陈守则